6.25 전쟁이 끝나고 난 후 재건이 시작되었고 물자 절약을 위한 여러 정책이 발표되었는데 그중 의복에 관한 게 근검, 절약을 위한 신생활운동, 그리고 공무원과 국무위원을 중심으로 한 신생활복(재건복)을 정하는 거였다. 당시까지 일상복으로 한복을 많이 입었는데 옷감을 아끼자는 의도도 포함되어 있다. 그렇지만 이런 운동은 주로 학생들에게 집중되었기 때문에 4.19 이후 신생활운동을 학생들에게만 맡길 게 아니라 정부도 적극적으로 임해야 한다는 여론이 많았다.

아무튼 1961년 5.16 군사쿠데타로 집권한 군사정권도 이런 기조를 이어 받아 국가재건최고회의 아래 재건운동국민본부를 발족시켰고 여기에서 공무원용 표준 간소복을 정해 착용하도록 했다.

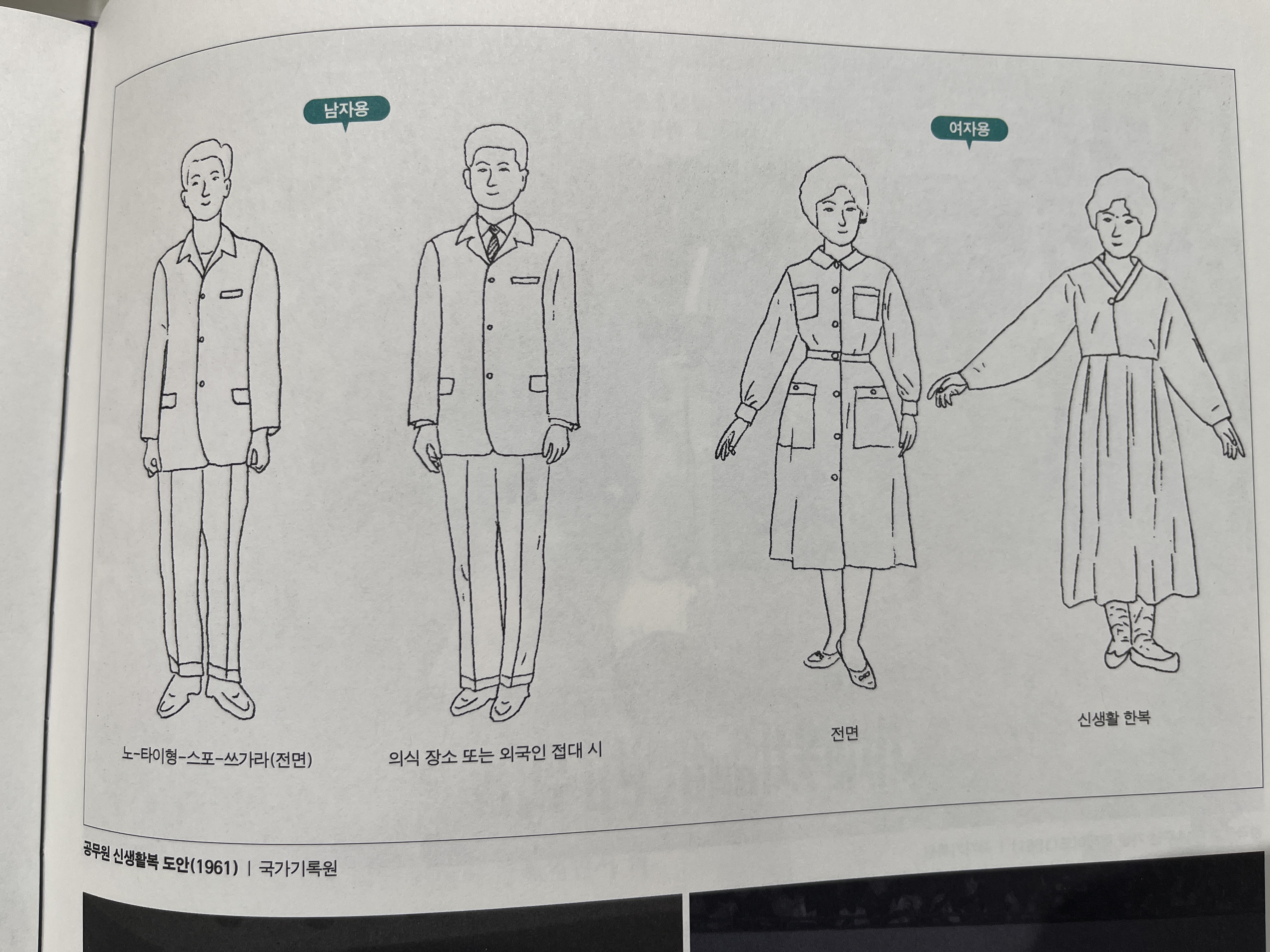

대략 이렇게 생긴 옷. 자료는 모두 국가기록원, 위 사진은 서울생활사박물관 발행 서울의 문화지형도.

남성의 경우 넥타이는 의전이 있을 때만 착용하고 여성은 원피스 형태였다. 옷감이 많이 들지 않는 신생활 한복도 제시했다. 1961년 만들어질 때는 모직 70%, 면직 30% 이하의 옷감을 권장했지만 1963년에는 더 엄격해져서 모직 10%, 면직 30% 이하로 강화된다. 당시 정부는 실용적이고 질긴 옷감을 사용하도록 권고했고 여성들에게는 긴 치마 대신 옷감이 덜 드는 짧은 치마를 입으라고 권장하기도 했다.

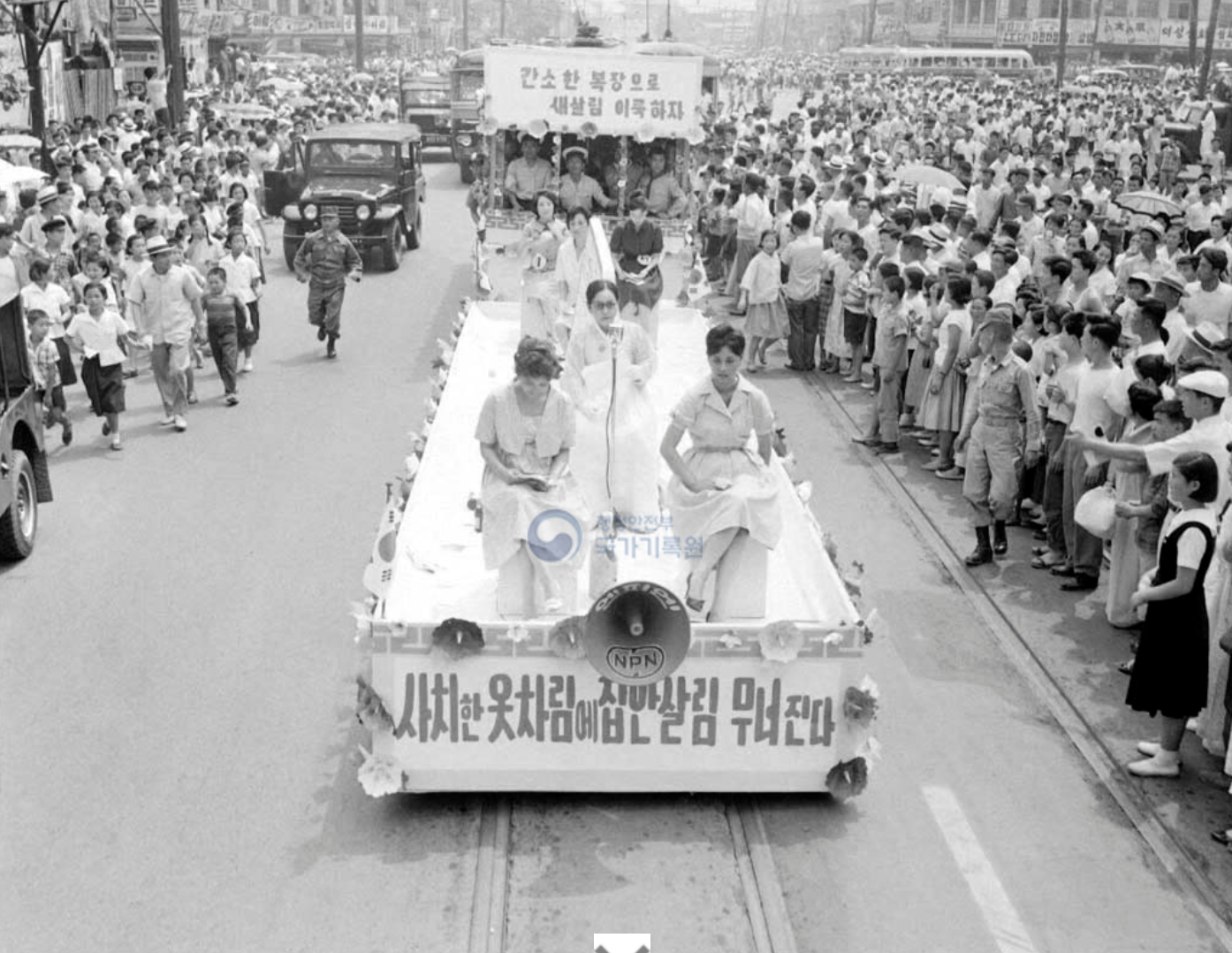

군 정부는 간소복 착용 정착을 위해 1961년 6월에는 6.25 전쟁 11주년 기념식에서 10여명의 유명 배우들이 간소복을 입고 가두행진을 했고 8월에는 신생활 간소복 패션쇼를 열기도 했다.

표어가 사치한 옷차림에 집안살림 무너진다.

그렇지만 일본의 국민복과 미군 군복을 뒤섞은 스타일에 불과하다는 비난 속에서 일반적으로 잘 착용되지는 않았다. 행정부서의 어느 장관이 간소복을 착용하지 않아 이유를 묻자 “간소복을 하루 종일 입으면 왠지 정신적으로 부담이 가고 여유가 없어 월요일에만 근무복을 입는다”고 했다. 즉 공무원들도 입지 않았다. 학생들의 간소복 차림도 당시 사람들에게는 그다지 좋은 반응을 얻지 못했다. 언론 사설에는 “교복 입은 학생들은 꼭 군인 같고 나쁘게 말하면 죄수들 같다.”고 묘사했다.

이렇게 간소복 강제는 실패했는데 정부 주도의 양장의 일상복화는 어느 정도 성공을 거두면서 일상 생활에서 한복을 입는 문화는 거의 사라지게 된다. 간소복은 1970년대 새마을 운동이 시작되면서 새마을복으로 대체된다. 그렇지만 이건 이미 시작된 대세적 흐름이기도 했다. 예컨대 1950년대 중반부터 명동거리는 맞춤 양복점과 양장점 등이 밀집하면서 유행을 선도하는 거리로 자리를 잡게 된다. 국내 최초의 신사복 패션쇼도 1960년 대한복장연구회 주관으로 YMCA에서 열렸었다.

댓글