새옷보다 헌 쪽이 인기가 많은 분야가 몇 가지 있는데 예컨대 청바지가 일정 목록에서 그렇다. 또 하나가 프렌치 워크 재킷이다. 베스통이라고도 하고(찾아보면 그냥 재킷이라는 뜻이다) 다르게 부르는 경우도 조금 있던데 그냥 워크 재킷이다. 프랑스 이름이 앞에 많지만 찾아보면 거의 비슷한 것들이 독일, 체코 등지에서 나온 걸 볼 수 있다. 이쪽은 브랜드도 별로 상관하지 않는다.

약간 이상한 감각이지만 패션으로 이런 정도 되는 걸 입은 모습을 보면 멋을 과하게 부렸군... 이라는 느낌이 들 수도 있다. 그래도 저런 모습, 색깔, 감촉은 방법이 딱히 없기도 하다. 청바지 처럼 페이딩 분야가 고도로 발달한 것도 아니라서 폼 나는 분들이 일부러 낡게 만든 커스터마이즈 버전도 별로 없다.

일단 몰스킨 이야기를 해보자면 몰스킨이라는 이름에서 알 수 있듯 두더지 가죽을 흉내낸 천이다. 한쪽에 기모가 있고 약간 두툼하고, 폭신폭신하고, 살짝 반짝거린다. 튼튼한 워크웨어 분야에 데님 말고 다른 게 없나 하고 찾아보면 나오는 게 몰스킨, 스웨이드(역시 돼지 가죽을 흉내낸 천), 코듀로이, 트윌 이런 것들이 나온다. 덕이라는 것도 있다. 덕의 경우 뻣뻣하고 단단하고 그런 인상이 좀 있는데 얼마 전 파타고니아 매장에서 덕이라고 생각했던 워크웨어가 너무 부드러워서 좀 놀란 적이 있다. 유럽 쪽에 몰스킨, 코듀로이 이런 옷감으로 만든 작업복이 많은 편이다. 벨벳도 몰스킨하고 좀 비슷하다.

찾아보면 몰스킨은 일단 새틴 조직으로 만든다. 새틴은 경사, 위사가 만나는 교차점이 적고 그래서 마찰에 약하다. 그 덕분에 털이 잘 일어난다고 한다. 자세한 내용은 잘 모르는 이야기가 많은 데 아무튼 원단을 만들고 나서 염색 - 기모 - 염색 - 기모를 반복한다. 털이 일어나면 그게 일정해야 염색이 울긋불긋하게 되지 않을 거다. 그러므로 시어링도 해줘야 한다. 이런 공정을 꽤 많이 반복한다. 이야기를 들어보면 제작이 상당히 까다롭고 나름 비싼 천이라는 거 같다.

이외에 소비자 입장에서 볼 만한 것으로는 오버그 채널에 올라왔던 몰스킨에 대한 설명이다. 일본어로 이야기하기 때문에 자세한 내용을 알아듣기 어렵지만 또 어떤 사람은 잘 알아들 수 있을 거기 때문에 남겨 놓는다.

빈티지 옷에서 만날 수 있는 몰스킨, 셀렉숍에서의 90년대 원단 몰스킨 등에 대해 이야기를 한다. 아래 사진들은 위 영상에 나오는 이야기들.

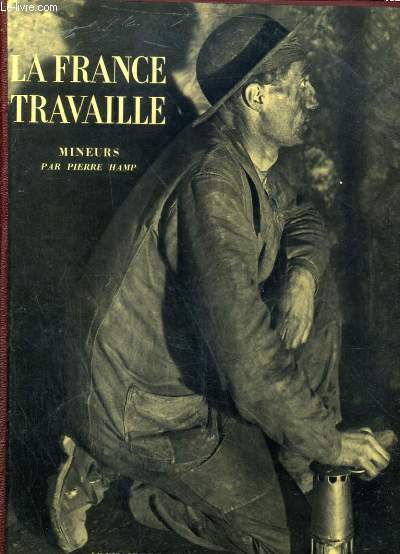

프렌치 워크 재킷은 데님의 나라 미국에서는 그렇게 큰 인기가 있는 거 같진 않지만 종종 볼 수 있다. 빌 커닝햄이 아무래도 가장 유명할 거 같다. 미국에서는 재킷이라기 보다 오버셔츠라고 말하는 경우를 종종 볼 수 있다. 손목이 좁은 게 많아서 그런 느낌이 강한 게 아닐까 혼자 생각하고 있음.

마지막 캡쳐는 얼마 전에도 이야기했던 아니튜브에 나왔던 빈티지 프렌치 워크 재킷. 1950년대 이전 워크 재킷이 저런 넙적, 동그런 칼라인데 확실히 이건 미국옷이 아니다!라고 온 몸으로 말하는 분위기가 있다.

아무튼 요새 몰스킨의 세월 경과는 과연 어떤 형태를 가지는가에 관심이 좀 있다. 데님하고는 분명 다른 거 같다. 데님은 티가 확확 나서 세월 가는 게 그대로 눈에 보인다는 게 페이딩을 즐기는 사람들이 많아진 원인이 아닐까 생각한다. 몰스킨은 그보다는 느리지만 분명 티가 난다. 그런 이유로 아주 먼 미래에 비교를 위해 요즘의 모습을 좀 남겨 놓을까 하는 게 이 글의 시작.

이건 베트라. 청바지 세탁하고 바짝 말린 다음처럼 수분이 전혀 없는 듯한 느낌이 드는 데 이거 괜찮은 건가 싶기는 하다.

이건 르 라부어.

르 라부어의 경우 400이라고 부르는 게 면 100%, 500이 면 67%, 폴리 33% 정도의 혼방이다. 이렇게 부르는 데가 많지는 않다. 둘 가격 차이가 딱히 크지는 않다. 예전에 국내 수입이 있었는데 인기가 별로 있었던 거 같진 않고 다만 철수할 때 어랏, 이 가격이라면 이러면서 구입한 사람들이 좀 있을 거 같다. 그냥 유로 워크 재킷 안에서만 봐도 워낙 대체재가 많기 때문에 굳이 그 가격에... 라는 기분이 들긴 하다.

그리고 부드러운 천에 트리플 스티치 같은 걸 보면 스티치 부분은 물론 별 문제가 없는데 그 바로 옆 단면 천이 뜯어지는 일이 많다. 유니클로나 에잇세컨즈 같은 데서 나온 워크웨어 풍 옷에서 흔히 볼 수 있다. 그렇다고 두터운 옷감이 무조건 좋은 건 아니다. 당연히 바람이 덜 통하고 조금만 온도가 올라가도 안에가 찜통 비슷한 효과를 만든다. 적절한 두께에 적절한 스티치가 가장 좋은 거 같은데 그런 걸 미리 예상하기는 좀 어렵다. 의외로 버티는 쪽도 있고, 의외로 쉽게 나가 떨어지는 것들도 있으니까. 내 삶의 형태에 어떤 옷이 가장 효과적이고 효율적인가 그리고 또 어떤 옷이 가장 오랫동안 잘 버텨줄 것인가 사이에서 결정하는 건 그렇게 간단한 문제는 아니다.

브라운과 블랙이 있는데 파란색이 당연히 주류고 그러므로 적절히 세월이 묵었으면서도 또 세월 가는 걸 볼 수 있는 정도를 찾고 있는데 아직 만나지 못했다. 하지만 이미 두 개 있으니까 그만 됐지 싶기도 하다. 먼지가 좀 붙는 경우가 있긴 하지만 몰스킨은 블랙과 브라운이 좀 어울리는 거 같기도 하고.

참고로 블랙 르 라부어 재킷은 꼼 데 가르송에서 굿 디자인 숍 콜라보 시리즈를 낼 때 나온 적이 있다.

같은 몰스킨 옷인데 이 버전은 앞에 스몰 탭이 있는 버전이다. 탭은 있다가 없다가 그러함.

아무튼 이거 말고 워크 재킷 류로 데님, 히코리, 트윌 등을 잔뜩 가지고 있다. M-65나 정글 퍼티그, 닥터 코트도 있다. 이런 옷들이 라이프롱을 강조하는 경우가 많은 데 집에 있는 옷이 온통 다 라이프롱이다. 순번이 돌아오지 않으니 낡을 틈도 없는데 파카 입다가 반소매 티셔츠니 이런 환절기 두께의 옷을 입을 날도 점점 줄어들고 있다. 그런 게 문제다.

댓글